先の大戦より今年で72年を迎えます。この間我が国は不戦を誓い、世界の平和のため、日々努力し続けています。去る5月24日、突如として県内の神社で不発弾があるという騒ぎが起こり、自衛隊による撤去がおこなわれました。それ以降、神社や民家等にあった砲弾が突如として危険物扱いされ、「爆発の恐れがあるため」と撤去する騒ぎになり、7月末現在、県内で発見・通報された砲弾は約220発を数えます。

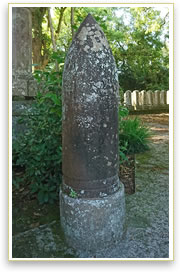

発見された砲弾の多くは中が空洞であったり、記念碑として建てられたものばかりで

すが、中には信管、雷管がついた状態のものもあり、確かに危険なものも実際にはありました。この事態に県警、県教育委員会、県神社庁では危険の可能性もあるため、発見次第、通報し、撤去するよう促しています。

当社においても今回の一連の騒動をうけ、入念に調査致しました。その結果、本殿より2発、倉庫より2発、忠魂碑横に一発が見つかりました。中は空洞であり、爆発する危険性はありませんが、直ちに宇佐警察署に通報し、調査も含め6月11日に回収して戴きました。

しかしながら今回残念なことは一連の騒動によって、一部報道では過去に起きた不発弾爆発事故を持ち出し、県民の不安をあおり、神社は危険物を永年黙認し、管理が行き届いていない危険な場所であるかのような印象を与えていることです。

神社等に置かれていた砲弾が爆発した事案がなかったことが幸い良かったところです。

また発見された砲弾の多くは制作年代が不明であるものばかりで、どのような経緯で神社に置かれていたのかなど、田舎の小さな神社では記録も残っておらず、人々を不安にさせているのは事実です。新聞には「日清・日露戦争に従軍していた兵士が帰郷後、戦勝記念として奉納したのではないか」という研究者のコメントがありました。

確かにそのような形のものもあると思いますが、別なケースとしては地方自治体などが軍に対し砲弾などの廃兵器の下付を願い出て、払い下げられたものを、神社へ奉納したというケースも考えられます。(日清戦争では8700個、日露戦争では23170ヶ所の神社に砲弾が奉納された)

確かにそのような形のものもあると思いますが、別なケースとしては地方自治体などが軍に対し砲弾などの廃兵器の下付を願い出て、払い下げられたものを、神社へ奉納したというケースも考えられます。(日清戦争では8700個、日露戦争では23170ヶ所の神社に砲弾が奉納された)

しかしながら、危険だから即撤去でよいのだろうか。回収しさえすればそれで良いという短絡的な話だろうか。軍からの下付による砲弾はともかく、当時、氏神神社で戦勝祈願を行ない、激戦の戦場へと向かわれ、無事故郷に帰還した兵士達が、帰還の証として奉納 されたと考える砲弾等に関しては、処理を施し安全性を確認したのち、再び神社に納めるべきだと考えます。でなければ、当時の人の思いは踏みにじられたことになりはしないでしょうか。

特集 戦争によって流転した釣鐘

先の戦争によって我々は多くのモノを失いました。家族、家、土地など人によって様々

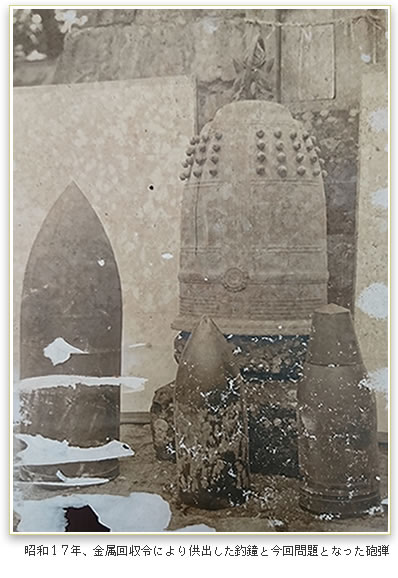

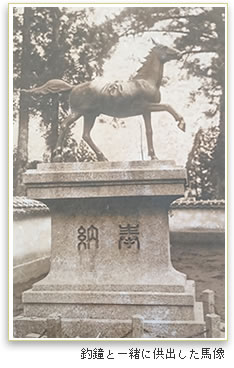

です。神社も例外ではありません。昭和17年、国は金属回収令を発布。全国よりあらゆる金属が供出されました。当社では昭和10年に大口田地区の衛藤忠蔵氏が奉納した馬像や、木下郁元大分県知事の先祖が奉納した釣鐘が供出され、飛行機や大砲の弾になるため、北九州の八幡製鉄所に運ばれました。

ところが戦後60年が経過した平成21年の夏、釣鐘が難を逃れ、熊本県山鹿市の長隆寺に現存していることが新聞で紹介されました。その年の秋祭には一時的ではありましたが里帰りが実現。ふるさと安心院に再び鐘の音が鳴り響いたことは多くの人の記憶に残る出来事でした。

以降、多くの方より「釣鐘はいつ帰ってくるのか」「死ぬまでにはもう一度、音を聞きたい」などのお言葉を頂戴しております。何分、先方も除夜の鐘などで現在使用しているため、十分相手方と協議し、解決したいと考えております。

【釣鐘に刻まれた銘文】

【釣鐘に刻まれた銘文】承応二年三月吉日

豊前国宇佐郡安心院

妻垣八幡宮

御寶前奉掛蒲牢一枚

施主 木裳村住

下村勝左衛門尉藤原吉次

同婦人

治工 駄原住

安部孫左衛門藤原貞久